1. はじめに

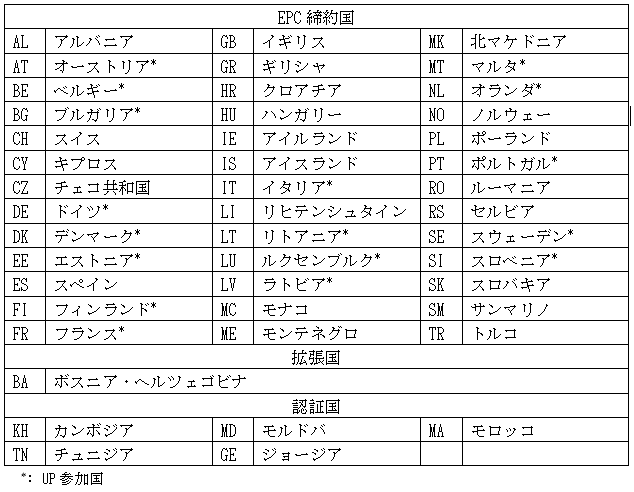

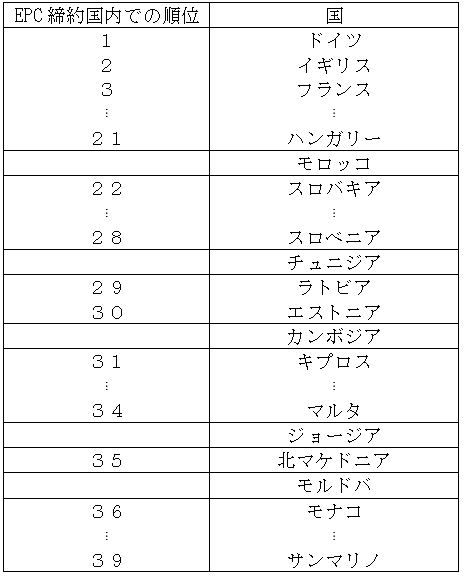

欧州特許制度は、欧州特許条約(EPC)締約国で特許を取得するための制度である。EPC締約国は現在39ヶ国である(1)。出願時にこれらの締約国はみなし全指定され(EPC79条)、特許付与日から3ヶ月以内に有効化を希望する国において必要な手続を行い、各国にて欧州特許の有効化を行う。2023年6月1日からは、欧州単一効特許(Unitary Patent (UP))制度の利用が開始されたことから、特許付与日から1ヶ月以内に単一効特許を申請し、UP参加国において単一効特許を取得することも可能である。UP参加国は現在17ヶ国であり、今後増える予定である。

また、欧州特許庁(EPO)は、1993~2009年にEPC非締約国10ヶ国と拡張協定を締結した。同協定により、これらの拡張国(Extension States)にも欧州特許の保護の権利を拡張することができる。拡張国は順次EPC締約国となったことから、拡張国は現在、ボスニア・ヘルツェゴビナのみである(2)。

さらに、EPOは、2010年以降EPC非締約国5ヶ国と認証協定を締結した。同協定により、これらの認証国(Validation States)にも欧州特許の保護の権利を拡張することができる(3)。認証国には、モルドバ共和国やジョージアのようにEPC締約国に隣接する国のみならず、北アフリカに位置するモロッコおよびチュニジアや東南アジアに位置するカンボジアのように、地理的に欧州特許と直ちに結びつかない国も含まれる。

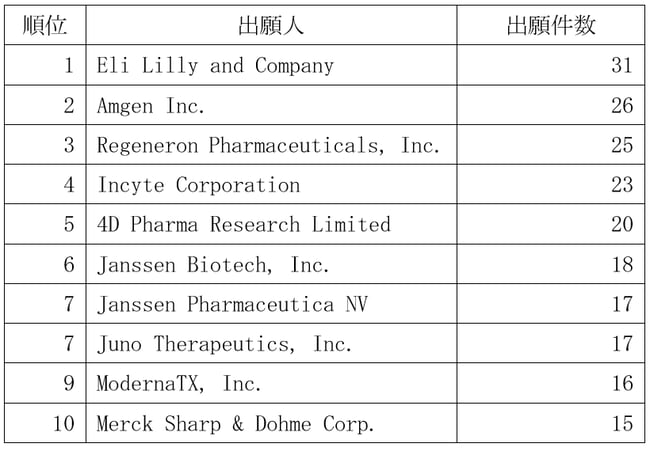

表1 EPC締約国・拡張国・認証国一覧

国内外で特許権利化を目指す者やそれをサポートする弁理士等の多くは、少なくとも欧州特許制度に馴染みがあるであろうから、特許出願の機会が少なく、特許制度・実務について情報が少ない、いわゆる新興国に含まれる認証国において、欧州特許に基づいて特許権利化を行うことができるというのは、費用を含め様々な負担が軽減される魅力的な手段であるといえよう。

実際、新興国での特許権利化を求めるグローバル企業等は、EPOの認証国制度を歓迎・利用している。その一方で、同制度の認知度はまちまちである。

本稿では、認証国制度の主な特徴、重要な期限、コスト、注意事項について説明する。また、将来の特許出願の際の認証国制度の利用の要否に参考となるよう、認証国制度の利用状況や認証国の市場規模について調査した結果も提供する。

2.EPOの認証国制度

2.1 制度の概要および利用方法

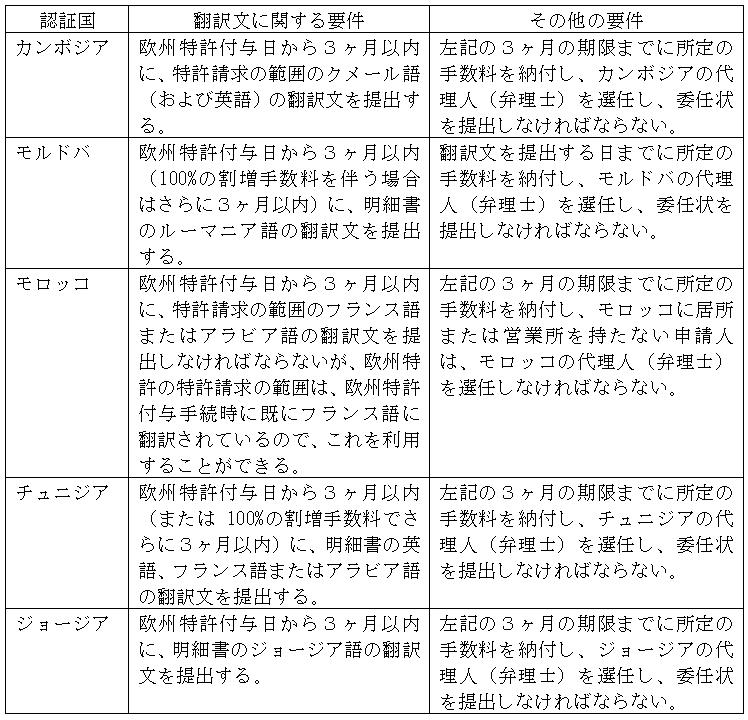

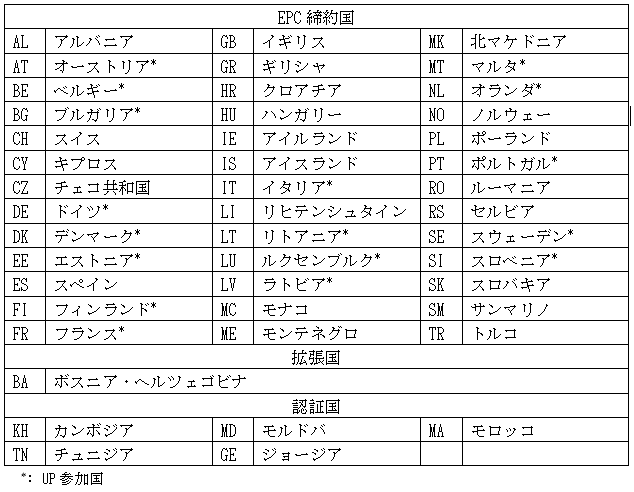

EPOは、モロッコ、モルドバ、チュニジア、カンボジアおよびジョージアの5ヶ国と認証協定を締結し、全5ヶ国で同協定が発効済である(注:ジョージアについては、原稿受領日以降に認証協定が発効されたため、本稿のジョージアに関する記載については、原稿受領日以降に修正あり)(表2)。したがって、これらの国では、協定発効日以降に出願された出願について、認証国制度を利用することができる。

表2 現在認証国制度利用が可能な国

EPOに直接行われる欧州特許出願の場合、有効化を希望する認証国の選択およびEPOに対する表2に示す認証手数料(validation fee)の納付は、欧州特許出願に関する調査報告書の発行から6ヶ月以内に行う必要がある。同期限は、欧州特許出願に関する通常の指定手数料(designation fee)の支払期限と同じである。

PCT出願を経由した欧州域内移行出願(Euro-PCT出願)の場合、有効化を希望する認証国の選択およびEPOに対する表2に示す認証手数料の納付は、欧州域内に移行するために必要な行為を行う期間(最先の優先日から31ヶ月)、または国際調査報告書の公告から6ヶ月以内のいずれか遅い方に行う必要がある。

したがって、欧州特許出願時およびPCT出願時に有効化を求める認証国を決定する必要はないが、多くの特許出願の場合、EPC締約国のうち有効化を希望する国を最終的に決定する期限(特許付与日から3ヶ月以内)よりも早い時点で認定国を選択する必要がある。

認証手数料が納付期限までに納付されない場合、同手数料が支払われなかった認証国への有効化申請は取り下げられたものとみなされる。この場合、納付期限から2ヶ月の猶予期間内(欧州特許出願時に指定手数料が納付されていない場合は、権利喪失通知から2ヶ月以内)に、50%の割増料金と共に認証手数料を納付することにより、救済される可能性がある。

認証手数料を納付した認証国については、欧州特許が付与され、特許権者が、必要な翻訳文を提出し、必要な手数料を支払うことにより、当該認証国で欧州特許を有効にすることができる。この手続は、欧州特許をスペインやイタリアなどのEPC締約国で有効化する場合と大して変わらない。各認証国での有効化に必要な手続の概要を、表3に示す。なお、同表に示した要件は、変更される可能性もあることから、認証国制度利用の際には、認証国の代理人(弁理士)に要件を確認することをお勧めする。

表3 各認証国での有効化に必要な手続の概要

2.2 制度の認知度

EPOの認証国制度がどの程度知られているかを確認するため、筆者は、ビジネスに特化したソーシャルネットワーキングサービス(SNS)であるLinkedInを利用して調査を行った。具体的には、2021年11月の2週間にわたり、筆者所属先の特許法律事務所のLinkedInページに「欧州特許をモロッコ、モルドバ、チュニジア、カンボジアで有効化することができることを知っていましたか?」(注:当時、ジョージアは認証協定未発効)という質問を投稿し、同事務所の複数の弁理士が質問をシェアすることにより質問を拡散した。61件の回答があり、回答者のLinkedInに記載のプロフィールを参考に、結果を分析した。

回答者の3分の2が認証国制度をある程度知っていた。一方、回答者の3分の1は、欧州特許をモロッコ、モルドバ、チュニジアおよびカンボジアで有効化することができることを知らなかった。

認証国制度を知らなかった回答者は、概して非欧州特許弁理士または非弁理士であり、制度を十分に知っていた回答者は、概して欧州弁理士(または世界の主要特許事務所のいずれかに勤務)であった。部分的に知っていると答えた回答者は、非欧州特許弁理士である傾向があった。

筆者の調査によると、欧州特許弁理士のコミュニティ以外では、認証国制度の認知度は高くない。この認知度の低さは、欧州特許弁理士と直接関わる機会が少ない欧州域外の出願人が、モロッコ、モルドバ、チュニジアおよびカンボジア(2024年1月15日からはこれら4ヶ国に加えてジョージア)で特許保護を受けるための費用対効果の高い手段としてEPOの認証国制度の利用を積極的に検討する機会を得られていない可能性があることを示している。

2.3 制度の利用状況

本稿を執筆するにあたり、EPOの認証国制度の利用に関するデータを探したところ、認証国となって数年経過したモロッコ、モルドバ、チュニジアおよびカンボジアの知的財産庁のデータベースから関連データを抽出することは困難であり、さらに、認証国によっては参考となるデータも限られていることが判明した。また、ジョージアについては、2024年1月15日から認証国制度を利用することができるようになったばかりであり、まだ参考となるようなデータはない。したがって、データが限定的であることを、予めご理解いただきたい。

モロッコについては、モロッコ産業財産権庁(OMPIC)が2020年4月に発表した報告書(4)を中心に利用状況を確認することができた。同報告書は、モロッコが2015年に認証国となって以来、モロッコを認証国として選択した特許出願件数とその推移に関する情報を提供している。表2に示した通り、モロッコは最初の認証国であることから、当然、同国において認証国制度の利用が最も進んでいる。以下(1)に、モロッコにおける認証国制度の利用状況を詳述する。

OMPIC報告書に記載されている一番新しいデータが2019年のデータであることから、同年の他の認証国のデータを比較対象とした。

2019年にモルドバを認証国に選択した欧州特許出願件数は、モルドバ知的財産庁の登録簿(5)から2019年のすべての申請件数を集計することによって抽出することができた。以下(2)に、モルドバにおける認証国制度の利用状況を詳述する。

2019年にチュニジアを認証国に選択した欧州特許出願件数は、同国の国立標準化・工業所有権研究所の統計のウェブサイト(6)によると、712件であった。カンボジアについては、残念ながら筆者が理解する言語での公式な資料を見つけることができなかったが、カンボジアにある特許事務所のウェブサイトにおける2023年3月1日付記事(7)によると、認証国制度利用開始以降、カンボジアを認証国に選択した欧州特許出願は千件を超え、70件未満について有効化に必要な手続が行われた。

現在モロッコでは、EPOの認証国制度が圧倒的に主要な特許出願ルートとなっており、2019年のモロッコ特許出願の90%がこのルートを利用している。2019年のモロッコ特許出願のうち、直接モロッコに出願されたのはわずか0.4%であり、残りの9.6%はPCT出願の国内移行であった。一方、2019年の欧州特許出願のうち、モロッコを認証国に指定したのはわずか1.27%であった。また、同年の欧州特許出願のうち、たったの0.62%がモルドバを、0.39%がチュニジアを認証国に指定した。

(1)モロッコ

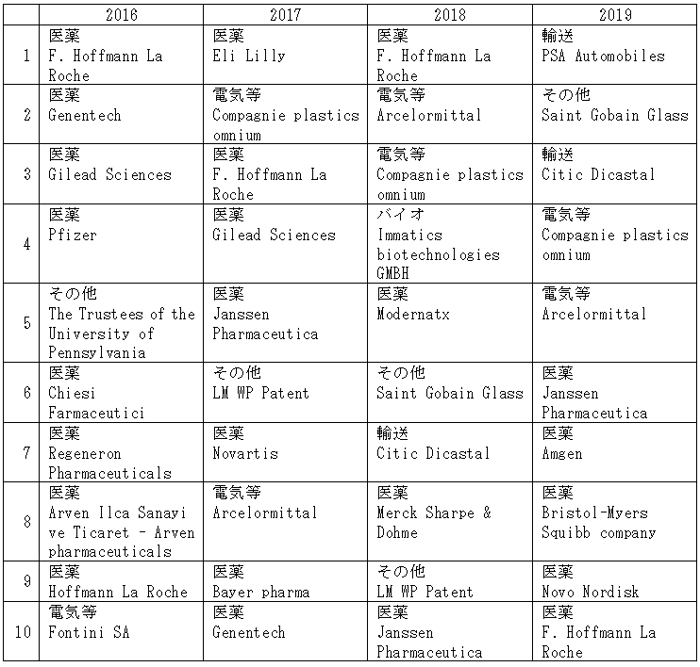

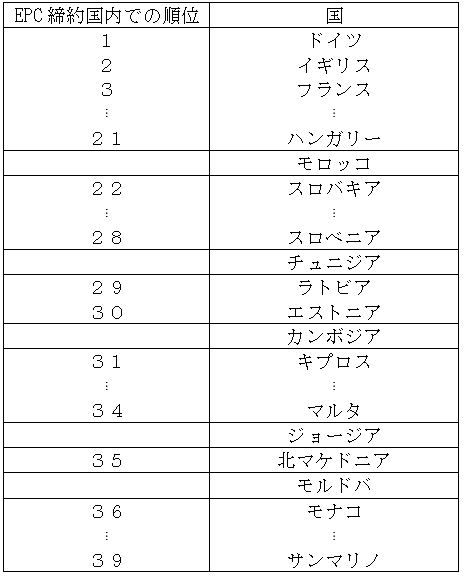

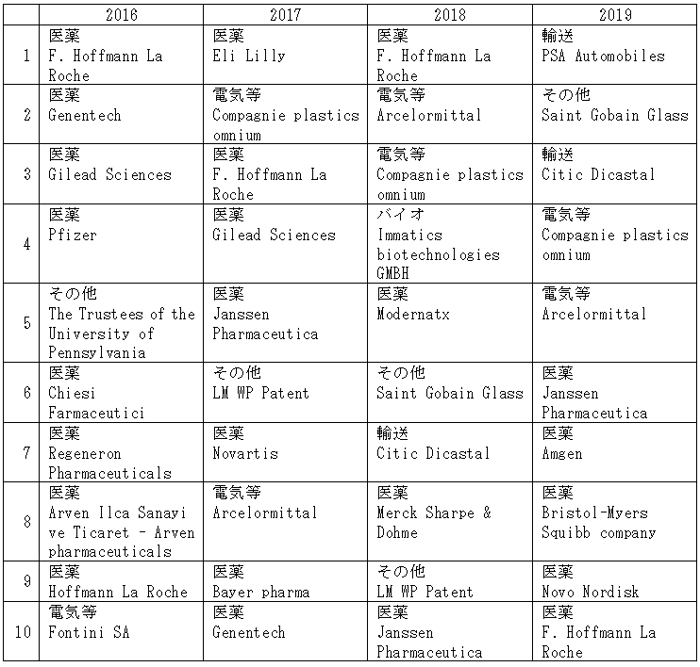

前掲のOMPIC 報告書には、2016~2019年にモロッコを認証国に選択した欧州特許出願人トップ10が記載されている。これらの出願人を表4に示す。また、表4には、各出願人の事業と表5に示すEPOにおける技術分野トップ10との関係を示すために、出願人の名称の上に出願人の特許出願が主に属する技術分野を示す。

表4 モロッコを認証国に選択した欧州特許出願人トップ10

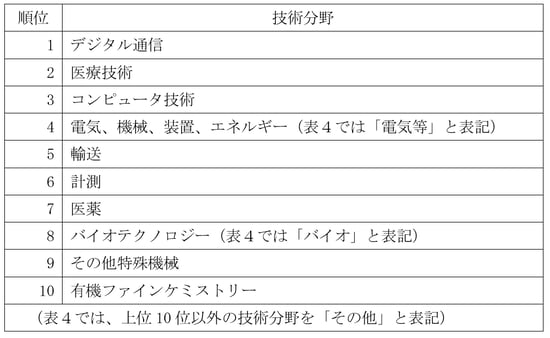

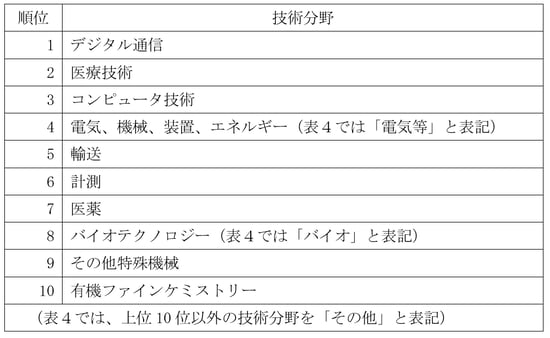

表5 EPOの技術分野トップ10

このデータによると、2016~2019年にモロッコを認証国に選択した欧州特許出願人は主に製薬会社であった。しかし、最近は、運輸など他の産業の企業も認証国制度を利用し始めている。注目すべきは、EPOへの特許出願件数が最も多いデジタル通信およびコンピュータ技術分野の企業がモロッコを認証国に選択した欧州特許出願人トップ10に入っていないことである。さらに、2019年のEPOにおける出願人トップ10(Huawei、Samsung、LG、United Technologies、Siemens、Qualcomm、Ericsson、Royal Philips、Sony、Robert Bosch)のいずれも、モロッコを認証国に選択した欧州特許出願人トップ10に入っていない。F. Hoffmann La Rocheは、2016~2019年の毎年、モロッコを認証国に選択した欧州特許出願人トップ10に入っているが、2019年のEPOにおける特許出願件数は24位(出願件数は677件であり、欧州特許出願の0.37%を占める)である。

モロッコにおける認証国制度の利用が化学・ライフサイエンス分野に集中していることは、表4に示した技術分野から明らかである。

上位3分野は、有機ファインケミストリー(19%)、バイオテクノロジー(15%)、医薬(14%)である。すなわち、これら3分野の特許出願は、モロッコにおける認証国制度の利用数のほぼ半分を占めている。これは、2019年の欧州特許出願においてこれら3分野が約11.5%しか占めていないEPOとは明らかに対照的である。

表5に示す通り、EPOでは、2019年の特許出願件数の上位3分野は、デジタル通信(7.8%)、医療技術(7.6%)、コンピュータ技術(7.0%)であり、全欧州特許出願件数の約22%を占めている。認証国制度開始以来、これらの技術分野のモロッコにおける同制度利用数は、全体の約7%にとどまっている。

注目すべき傾向としては、2019年にEPOで特許出願件数が5番目に多かった運輸分野の出願人によるモロッコにおける認証国制度利用の増加である。2019年にモロッコを認証国に選択した欧州特許出願人のトップ10にこの技術分野の出願人が2社入っている。

(2)モルドバ

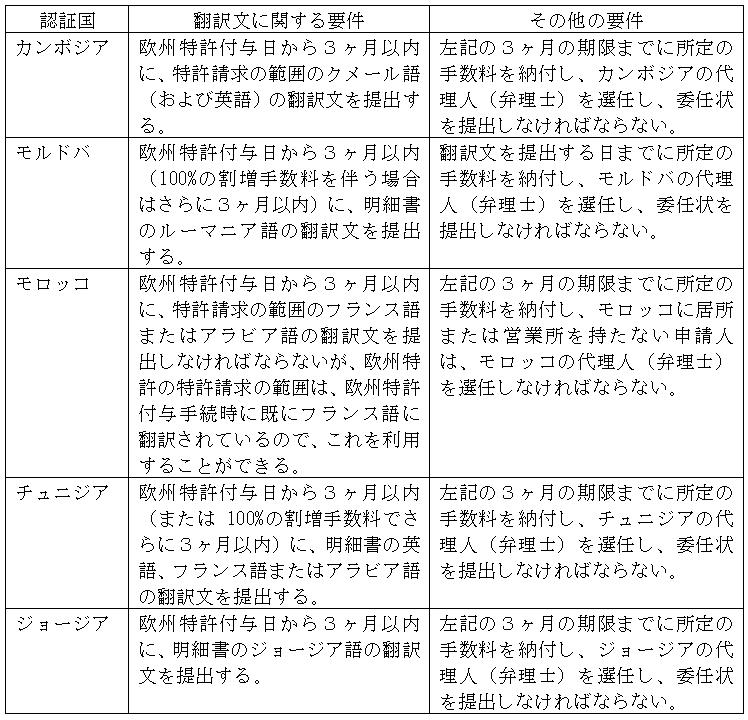

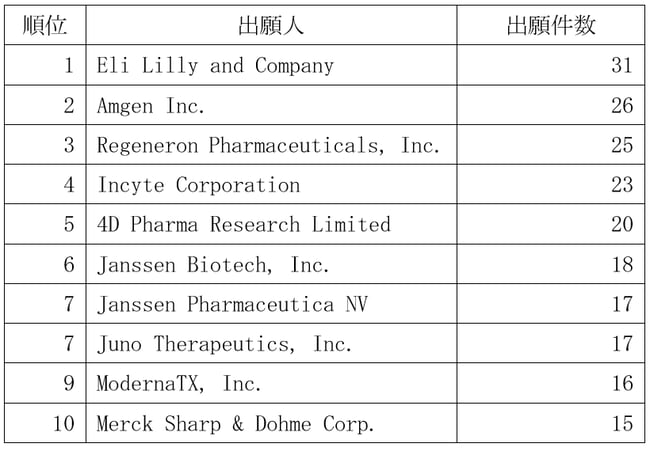

2019年にモルドバを認証国に選択した欧州特許出願人トップ10を以下に示す。

表6 モルドバを認証国に選択した欧州特許出願人トップ10

これらの出願人の多くは、2016~2019年のモロッコを認証国に選択した欧州特許出願人トップ10(表4)に登場しているが、表6の出願人は、モロッコの2019年の出願人トップ10とはかなり異なる。注目すべきは、モルドバを認証国に選択した欧州特許出願人トップ10が製薬会社またはバイオテクノロジー関連企業であることである。

2019年にモロッコを認証国に選択した欧州特許出願人上位5社(PSA Automobiles、Saint Gobain Glass、Citic Dicastal、Compagnie plastics omnium、Arcelormittal)のうち、モルドバを認証国に選択した企業は1社もない。モルドバを認証国に選択した欧州特許出願人の技術分野を分析すると、健康および化学分野が大部分を占める。

2.4 認証国の経済活動状況

現在および将来の認証国における特許出願の潜在的な価値を明らかにするため、各認証国の経済活動状況(名目国内総生産(名目GDP))をEPC締約国と比較した。なお、各国の名目GDP は、世界通貨基金(IMF)が公表した2021年の数値(モナコおよびリヒテンシュタインについては国際連合(UN)が公表した2020年の数値)を参考にした。

カンボジア、モルドバ、モロッコ、チュニジアおよびジョージアの一人当たりの名目GDPは、EPC締約国39ヶ国のいずれよりも小さいが、表7に示す通り、名目GDPの合計を考慮すると、これらの国の経済的位置付けは、EPC締約国の中で決して下位に位置するわけではない。

表7 認証国の経済的位置付け

また、世界銀行の国別分類によると、EPC締約国のうち32ヶ国が高所得国、モルドバおよびジョージアが高中所得国(EPC締約国6ヶ国と共に)、カンボジア、モロッコおよびチュニジアが低中所得国にランクされる。

2.5 認証国の特許に関する注意事項

カンボジアでは現在、医薬品が特許保護の対象から除外されている。カンボジアは、後発開発途上国が2033年まで医薬品に関する知的財産権の付与と行使を見送ることが世界貿易機関(WTO)が定めたTRIPs協定の経過措置により認められているからである。

しかし、認証国制度を利用すれば、欧州の医薬品特許をカンボジアの「メールボックス制度」に登録することができ、TRIPs協定の経過措置が終了すれば、残りの特許期間の保護を受けることができる。医薬品特許の更新料の納付も延期される。

これは、カンボジアにおいて医薬発明が特許保護対象となるまで、医薬品特許に関する権利が暫定的に保護されることを意味する。

3 まとめ

認証国制度を利用した欧州特許の有効化は、費用を含め様々な負担が軽減される魅力的な手段であるにもかかわらず、日本を含む欧州以外の国・地域では、認証国制度を利用した欧州特許の有効化があまり知られていないように思われる。

欧州特許弁理士が出願戦略に関与する場合には、認証国制度の利用の要否は、出願人に当然確認する事項である。一方、欧州特許弁理士がPCT出願の欧州域内移行やパリ条約による優先権を主張した(いわゆるパリルートの)欧州特許出願から関与する場合、出願人またはその代理人から認証国制度利用の明示的な指示がない場合は、同制度を利用しないと解釈するが、同制度を知らないことにより指示がないという可能性もゼロではない。出願人が同制度を知らないことにより同制度を利用していないのであれば、それは出願人にとって大きな損失である。

また、出願人が認証国制度の利用のし易さ(手続、費用両方の面から)やEPC締約国の一部の国と比較して決して劣らない認証国の経済活動状況を知らないことにより同制度を利用していないのであれば、これもまた出願人にとって大きな損失である。

クライアントから欧州特許出願を打診される弁理士には、是非クライアントに認証国制度を説明し、同制度利用の要否を今一度ご確認いただきたい。

(参考文献)

1)欧州特許庁ホームページ、Member states of the European Patent Organisation

https://www.epo.org/about-us/foundation/member-states.html

2)欧州特許庁ホームページ、Extension states

https://www.epo.org/about-us/foundation/extension-states.html

3)欧州特許庁ホームページ、Validation states

https://www.epo.org/about-us/foundation/validation-states.html

4)モロッコ産業財産権庁、Brevet d’Invention, Rapport d’analyse du premier quinquennat du système de validation au Maroc、2020年4月

http://www.ompic.ma/sites/default/files/Rapport%20d%27analyse%20du%20premier%20quinquennat%20du%20syst%C3%A8me%20de%20validation%202020%20%283%29.pdf

5)モルドバ知的財産庁データベース

http://www.db.agepi.md/inventions/

6)チュニジア国立標準化・工業所有権研究所の統計ウェブサイト

https://www.innorpi.tn/en/node/176

7)Abacus IPホームページ、2023年3月1日付記事「Five Years of Validation of European Patents in Cambodia」

https://www.abacus-ip.com/post/five-years-of-validation-of-european-patents-in-cambodia

This article was originally published in Patent, Vol. 77, No. 8, pp. 145-152 (2024).